Disunited States of America – 2. “Rust Belt” ancora decisiva?

Come ormai abbiamo imparato, le elezioni negli Usa non si decidono su scala nazionale ma stato per stato. Nessuna delle 50 stelle è uguale all’altra – e siamo d’accordo – ma alcune di loro hanno caratteristiche storiche, sociali, culturali e in definitiva politiche abbastanza omogenee. Questa è la seconda di otto tappe con cui The Pitch proverà a condurvi nelle pieghe del gigante americano. Molto meno monolitico e più sfaccettato di quanto siamo abituati a pensare. Perché ancora una volta sarà una manciata di stati-chiave a definire il nome del prossimo Presidente.

Non è un’indicazione geografica riconosciuta come Midwest o Northeast e non è nemmeno un mondo a sé come lo sono il Texas, la Florida o la California. La Rust Belt è più un’idea, un’espressione storico-economica che racchiude in due parole fenomeni che dalla metà degli anni Sessanta hanno iniziato a sconvolgere l’area che dai Monti Appalachi arriva fino ai grandi laghi, quella cintura (belt, appunto) che unisce Philadelphia a Chicago in un susseguirsi di fabbriche quasi senza soluzione di continuità. Ex fabbriche, sarebbe meglio dire: da qui rust (ruggine) a indicare il progressivo declino industriale accompagnato nell’ultimo trentennio da spopolamento, degrado urbano e povertà. Gli stati toccati da questa cintura (Pennsylvania, Ohio, Indiana, Illinois, Michigan e Wisconsin) hanno dovuto fare i conti – chi più, chi meno – con tutto questo. E le conseguenze si vedono ancora oggi.

Spostamento della manifattura più a Ovest (e poi delocalizzazione all’estero), avvento dell’automazione, declino dell’acciaio e del carbone. In meno di due righe, le cause della progressiva deindustrializzazione sono racchiuse qui. Una storia già vista altrove nel mondo e che ha snaturato una regione dall’animo profondamente operaio. L’esemplificazione – e anche lo stereotipo – di tutto ciò è Detroit, metropoli del Michigan per decenni capitale mondiale dell’auto, ridotta all’inizio del XXI secolo a un ammasso di ruderi abbandonati. Come tutte le espressioni giornalistiche, però, anche la Rust Belt comprende al proprio interno una serie di contraddizioni e particolarità difficilmente comprimibili sotto l’etichetta dell’operaio bianco arrabbiato, nonostante vada riconosciuto che è in quest’ultimo segmento elettorale che Donald Trump quattro anni fa ha strappato i consensi decisivi.

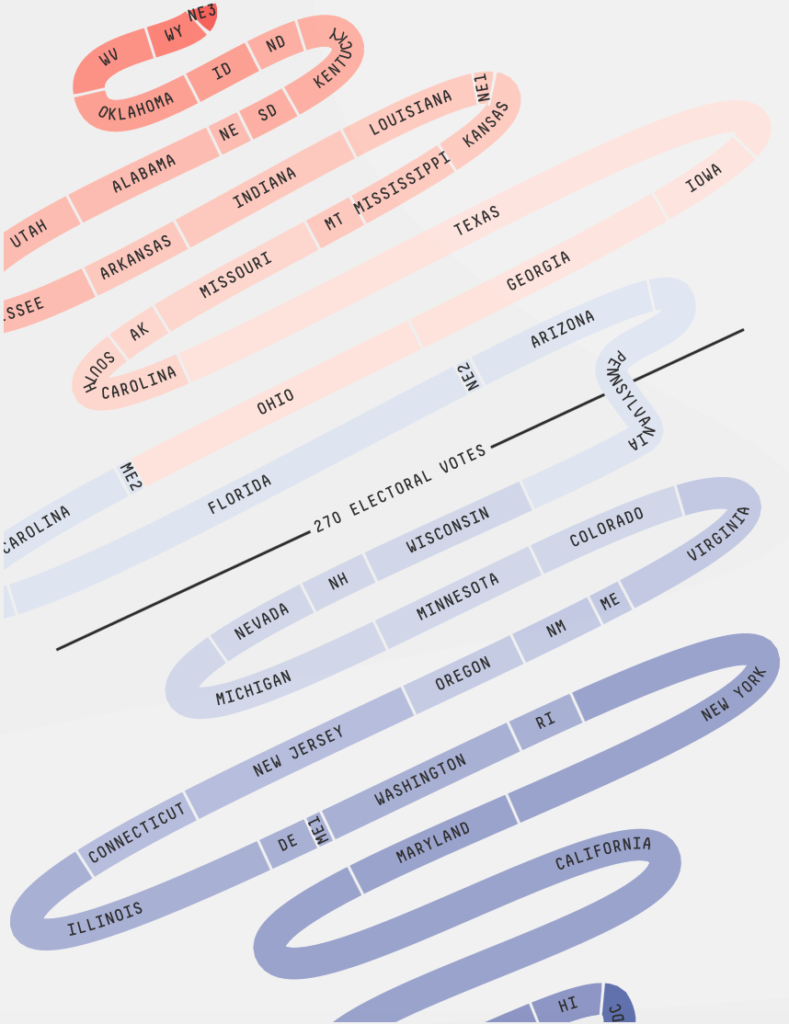

Illinois e Indiana a parte, che tutti i più affidabili analisti danno rispettivamente come quasi certamente democratico e quasi certamente repubblicano, in quest’area si concentra il maggior numero di swing states, di stati cioè che più facilmente potrebbero cambiare colore. L’immagine qui sotto è il cosiddetto “serpente” messo a punto da Nate Silver: mostra plasticamente di quali stati ha “bisogno” ciascun candidato per vincere, in quali è praticamente certo della vittoria, in quali se la può giocare e in quali infine è anche inutile che si rechi a far campagna elettorale. Bene: Pennsylvania, Ohio, Michigan e Wisconsin sono tutti nella “pancia” del serpente. Basta qualche decina di migliaia di voti in uno di questi stati per ribaltare tutto, proprio com’è successo – in particolare in Michigan – nel 2016. In questo momento l’ago della bilancia sembra essere invece la Pennsylvania.

Posta al confine tra il Nordest e il Midwest, la Pennsylvania è insieme l’America più antica e tradizionale (qualcuno ha detto Amish?) e l’America più moderna e progressista, sospesa tra il passato industriale (Pittsburgh) e il futuro dei servizi (Philadelphia). I suoi 20 grandi elettori fanno da sempre gola a molti, tanto più che la sua pur lunga tradizione democratica è stata spesso in bilico. Soprattutto, rappresenta l’estremizzazione più viscerale della tendenza in atto ovunque nel mondo e in particolare negli Usa: la netta contrapposizione politica cioè tra aree urbane e aree rurali, zone cruciali per l’economia e zone periferiche. Le due città maggiori si trovano agli antipodi dello stato: se “Philly” risente dell’influenza del New England, posta com’è a due passi da New York, Pittsburgh è all’estremo ovest. Insieme fanno la metà della popolazione dello stato. Votano dem ma con dei distinguo.

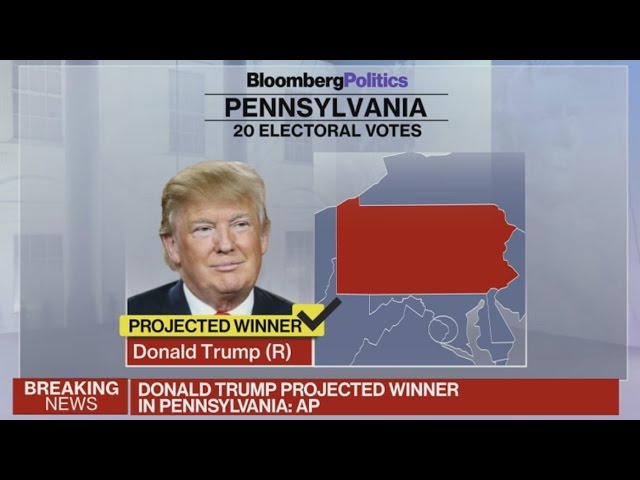

Se a Philadelfia il consenso dell’asinello viene da professionisti del terziario avanzato e minoranze etniche, a Pittsburgh – soprannominata non a caso Steel City – il supporto arriva dagli operai delle acciaierie. Le zone rurali del centro sono invece decisamente più conservatrici e votano repubblicano. Una spaccatura ben descritta da una celebre definizione dell’analista elettorale di Bill Clinton, James Carville: “Pennsylvania is Philadelphia in the east, Pittsburgh in the west and Alabama in the middle”, dove il paragone è con uno degli stati del Sud più marcatamente repubblicani. Nonostante questa frattura profonda, comunque, la Pennsylvania andava ininterrottamente ai dem dal 1988, prima che Donald Trump riuscisse a strapparla a Hillary Clinton quattro anni fa. La differenza tra i due candidati? Meno di 50 mila voti (appena 0,7 punti percentuali).

A ovest della Pennsylvania c’è l’Ohio, la cui fama di swing state l’ha reso noto anche ai politologi di casa nostra, che si sono più volte lanciati in paragoni azzardati con le regioni italiane (da ultime, sono state le Marche “l’Ohio di noialtri”). In effetti è uno stato che mette in palio diciotto pesantissimi voti elettorali costantemente in bilico e che spesso decidono le elezioni. Tutti i candidati repubblicani diventati presidenti hanno vinto in Ohio e anche qui la divisione tra il voto democratico delle grandi città (Cleveland, Columbus e Cincinnati) e della zona del Lago Erie e quello repubblicano delle aree rurali è evidente. Gli operai dell’industria manifatturiera e dell’industria pesante, concentrati nel nord dello stato e duramente colpiti dalla crisi, hanno sostenuto Obama nel 2008 e nel 2012, salvo poi seguire in blocco la retorica protezionistica di Trump quattro anni dopo. Oggi cosa faranno?

L’Indiana, al contrario dei vicini Ohio e Illinois, è meno densamente popolato e meno industrializzato. Motivo per cui da una parte vale meno a livello elettorale (“solo” 11 grandi elettori) e dall’altra è più marcatamente repubblicano (è “rosso” senza interruzioni dal 1968): qui infatti le industrie sono meno e le aree rurali più estese. Tutt’altro discorso va fatto appunto per l’Illinois, dove la presenze di una metropoli come Chicago assicura – anche grazie all’alta percentuali di afroamericani – un bacino invidiabile per i democratici.

Assai più combattuta sarà invece con ogni probabilità la battaglia nei due stati più settentrionali della Rust Belt: il Michigan e il Wisconsin, due stati che ruotano attorno alle rispettive metropoli Detroit e Milwaukee e che più di altri hanno risentito del declino dell’industria. Per non parlare dei fatti di Kenosha, che del Wisconsin è la quarta città.

Al fattore disoccupazione che qui è stato cruciale nelle ultime tornate elettorali stavolta non potrà che aggiungersi il fattore razziale. Il ferimento lo scorso 23 agosto del giovane afroamericano Jacob Blake da parte della polizia ha infatti dato il via a una serie di proteste, anche violente, che da Kenosha si sono poi propagate in tutto il paese. Trump, giunto sul luogo del delitto, ha pensato bene di paragonare i soprusi delle forze dell’ordine agli errori nel golf, gettando benzina sul fuoco e rendendo ancora più incandescente la situazione. Non che tutto ciò non possa far parte di una strategia ben definita: di fronte alle intemperanze dei manifestanti alcuni elettori del ceto medio bianco rurale potrebbero farsi convincere dalla retorica “law and order” del presidente in carica. Ecco perché anche il Wisconsin potrebbe accodarsi all’elenco degli stati della Rust Belt decisivi per l’elezione.

Nella puntata precedente:

1. Il fortino del Nordest