Londinesi solitari

È una cupa sera d’inverno, avvolta da una nebbia irrequieta e da luci offuscate, quella che accoglie il lettore di The Lonely Londoners (1956), il romanzo più noto dello scrittore trinidadiano Sam Selvon. L’immagine disincantata di una Londra quasi irreale, desolata, prende le distanze dallo sfavillante mito coloniale della grande madrepatria, e fa da sfondo alle storie di un gruppo di immigrati che, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, lascia le colonie caraibiche alla volta del Regno Unito in cerca di un’occupazione e di una vita migliori.

Le vicende ruotano intorno alla figura di Moses Aloetta, uno dei primi black Londoner a essersi stabilito sul suolo inglese. Grazie alla sua conoscenza decennale della città e memore della disperazione e delle difficoltà vissute dopo lo sbarco, Moses aiuta i nuovi arrivati nella ricerca di un alloggio e di un lavoro. La sua stanza diventa un punto di riferimento e un rifugio per i boys, in cui ritrovarsi la domenica mattina per scambiarsi storie e ricercare, nello stare insieme, il conforto necessario a sconfiggere quel senso di malinconia e loneliness che li pervade.

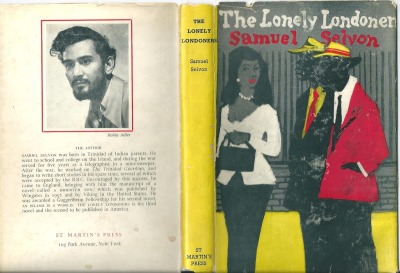

Sensazioni, queste, che lo stesso autore Sam Selvon conosce bene. Appartenente a quella che viene definita Windrush Generation, è stato uno dei primi letterati migrati in Gran Bretagna. Nato a Trinidad nel 1923, le sue origini indiane e scozzesi contribuiscono a creare un background molto ibrido, che influenza ampiamente la sua prolifica produzione letteraria. È autore di romanzi, raccolte di racconti, commedie radiofoniche e sceneggiature. Dopo aver combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, inizia a lavorare come giornalista e nel 1950 decide di partire per Londra per immergersi nel cuore della cultura e perseguire la sua carriera di scrittore.

In The Lonely Londoners, nel raccontare le avventure tragicomiche di questo eterogeneo gruppo di caraibici in una città ancora poco sensibile al concetto di integrazione, Sam Selvon si lascia guidare dalla sua esperienza personale e offre un complesso ritratto della capitale. È necessario chiarire che i giovani caraibici imparano a conoscere Londra ben prima di metterci piede: crescono e si formano studiando la cultura e la storia europea, leggendo i romanzi inglesi e informandosi sugli avvenimenti che interessano la madrepatria. Non a caso, The Lonely Londoners nasconde riferimenti e rimandi ai grandi scrittori della tradizione inglese: la nebbia iniziale tipica della Londra dickensiana, il senso di alienazione e la descrizione per immagini di Eliot, il flusso di coscienza di Joyce.

Questo tipo di formazione occidentale contribuisce a delineare nelle giovani menti il sogno londinese e fomenta l’eccitazione e l’entusiasmo per il viaggio verso la madrepatria. Nel romanzo, per esempio, viene descritta l’emozione di uno dei personaggi, Sir Galahad, mentre si muove per note strade della città, come Oxford Street o Piccadilly Circus, e si ritrova davanti a monumenti famosi. Eppure l’illusione di raggiungere la terra promessa e di essere riconosciuti a tutti gli effetti come Inglesi è destinata a svanire e a lasciare spazio alla disillusione, a contatto con una realtà ostile, che esclude e discrimina. Una realtà che relega gli immigrati ai lavori più umili, che li costringe a vivere in seminterrati bui e freddi e, in alcuni casi, a cacciare volatili per procacciarsi del cibo. Una realtà in cui giornali e radio – elevati a testo sacro – contribuiscono a intensificare la diffidenza e la paura verso gli spades, come vengono appellati i neri in maniera offensiva.

Eppure era stata la stessa Inghilterra, dopo le devastazioni della Seconda Guerra Mondiale, a chiamare lavoratori provenienti dalle colonie britanniche nei Caraibi per aiutare con la ricostruzione della madrepatria. Nel 1948 viene emanato il British Nationality Act, che attribuisce la cittadinanza britannica a tutti i residenti nei Paesi del Commonwealth e riconosce – sulla carta – a questa generazione di immigrati lo status quo di cittadini britannici.

Paradossalmente, però, è proprio nel momento in cui raggiungono l’agognata Londra – a lungo considerata il centro del mondo e culla di grandi speranze – che gli immigrati prendono consapevolezza della propria identità ibrida, in bilico tra le origini coloniali e l’esilio in madrepatria. È feroce e straziante l’invettiva lanciata da Sir Galahad contro il colour black, il colore della sua pelle che viene umanizzato, identificato come un nemico e apostrofato come la reale causa della miseria nel mondo e dei suoi problemi di integrazione. “Is not me, you know, is you! I ain’t do anything to infuriate the people and them, is you!”.

Nonostante le difficoltà, i personaggi di Selvon sono figure attive, agiscono e reagiscono, si muovono per Londra e, nel farlo, la modificano, la fanno propria. Reinventano lo spazio della metropoli: stravolgono i nomi dei luoghi – come a indicare una loro simbolica conquista e appropriazione –, riconfigurano interi quartieri e aprono nuovi negozi per soddisfare le loro necessità.

Quello che fa Sam Selvon è raccontarci una Londra nota, familiare – la riconosciamo dai nomi dei quartieri, delle strade, dei monumenti – cambiando la prospettiva da cui la città viene osservata. L’introduzione di nuove storie e nuovi voci è resa possibile grazie a una straordinaria sperimentazione linguistica. Dopo una prima iniziale stesura e impostazione del romanzo in Standard English, infatti, lo scrittore si rende conto che questa modalità di espressione non è in grado di veicolare i desideri, le sensazioni e gli umori dei suoi personaggi. Crea così una forma ibrida, che fonde lingua standard e ritmi del gergo caraibico, e che riflette perfettamente la natura dell’esule e la pluralità delle esperienze vissute.

Anche la struttura del testo sovverte del tutto i dettami del tradizionale romanzo occidentale: la narrazione si scrolla di dosso qualsiasi traccia di linearità, per abbracciare una natura episodica, frammentata e disorganizzata, rimandando all’esperienza stessa del migrante. La struttura narrativa riprende quella del calypso, componimento musicale caraibico, sia nell’adozione dell’ironia e della satira come strumenti di difesa contro le sofferenze, sia nella riproduzione di ritmi corali.

Questa rivoluzione linguistica riesce finalmente a dar forma allo spazio dei migranti e, allo stesso tempo, a spostare l’attenzione verso un nuovo tipo di letteratura proveniente dai soggetti coloniali, scardinando l’autorità linguistica del colonizzatore. Grazie alla potenza innovativa e pionieristica della sua penna, Sam Selvon viene considerato il padre della narrativa black British, in quanto è stato in grado di creare una forma espressiva che ha stimolato altri scrittori a liberarsi dai vincoli dell’inglese standard, e ha giocato un ruolo centrale nel processo di ridefinizione del concetto di Britishness e del sistema di valori di un intero Paese.

The Lonely Londoners è una lettura divertente e piacevolissima, che ha però la forza di mostrare come la complessità sia un valore da ricercare, in una società che – ieri come oggi – tende troppo spesso a polarizzare la realtà verso un banale dualismo.